高断熱住宅で後悔しない家づくり|仕様の選び方と快適に暮らすためのポイントを解説

電気代の高騰や温暖化の影響から「一年中快適で光熱費を抑えられる」と注目されているのが高断熱住宅です。

しかし実際には、「思ったほど快適でない」「空気がこもって気持ち悪い」と後悔する場合もあります。

この記事では、高断熱住宅の基礎知識から、快適に暮らすために必要な仕様や設計ポイント、よくあるデメリットとその対策までを詳しく解説します。

<コラムのポイント>

-

・高断熱住宅に必要な断熱仕様と性能基準について解説します。

-

・高断熱住宅のデメリットと後悔しないための対策を紹介します。

-

・高断熱住宅を建てるときの住宅会社選びのポイントと、ブルーハウスの施工事例を紹介します。

高断熱住宅に興味がある方はもちろん、将来の光熱費や暮らしやすさを見据えて家づくりを考えている方にも役立つ記事ですので、ぜひお役立てください。

目次

高断熱住宅とは|必要な断熱材・UA値・性能基準を解説

高断熱住宅とは、外気温の影響を受けにくく、年間を通して室温を一定に保てるように設計された住まいのことです。

ここでは、高断熱住宅に欠かせない具体的なポイントを詳しく解説します。

高断熱住宅にするための断熱工法

断熱性を高める方法は、「充填断熱」と「外断熱」の2種類があります。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 工法 | 特徴 |

|---|---|

| 充填断熱 | ・柱と柱の間に断熱材を詰める工法 ・コストを抑えやすく、施工実績が豊富 ・施工技術が求められ、施工精度によって断熱効果に差が出やすい |

| 外断熱 | ・建物全体を断熱材で外側から包み込む工法 ・室内の温度変化が少なく、結露が起きにくい ・コストが高めで気密性が高くなるのでこまめな換気が必要 |

ブルーハウスでは、内断熱と外断熱を組み合わせた「ダブル断熱」標準仕様としています。

内断熱と外断熱を組み合わせる「ダブル断熱」につては、こちらの記事で詳しく解説しています。

<合わせて読みたい>

高断熱住宅に必要な断熱仕様

高断熱住宅にするためには、断熱基準を満たす建材を選ぶことも大切です。

【主な断熱材の種類】

| 断熱材の種類 | 特徴 |

|---|---|

| グラスウール | ・耐火性が高く、価格が比較的安いため多く使用されている ・正しく施工しないと断熱性能が発揮されにくい |

| ロックウール | ・耐火性や遮音性に優れている ・吸湿しやすく重量があるため、吸湿しないような措置や断熱材の脱落に注意が必要 |

| セルロースファイバー | ・断熱性・調湿性・防音性に優れており、結露やカビの発生を抑えやすい ・施工には専門技術が必要で、コストは高め |

| ウレタンフォーム | ・断熱性が非常に高く、熱伝導率が低い ・隙間なく密着しやすく、気密性も確保しやすい ・価格が高めで、紫外線に弱いため外部への使用には注意が必要 |

| フェノールフォーム | ・高い断熱性能と優れた耐火性 ・熱に燃えにくく、経年劣化が少ない ・価格は高めで、衝撃に弱い |

| ポリスチレンフォーム | ・水に強く、発泡プラスチック系の断熱材にしては安い ・断熱性や耐火性は他の高性能断熱材に比べてやや劣る |

【高断熱住宅向け窓選び】

住宅の熱の出入りが最も大きいのは「窓」です。

壁にどれだけ高性能な断熱材を使っても、窓の断熱性能が低ければ意味がありません。

高断熱住宅向け「窓」選びのポイントは以下のとおりです。

- ・フレームは「樹脂製」または「木製」を採用する

- ・ガラスの枚数が増えることで断熱性能もアップするため、「ペア(複層)」「トリプル(3層)」を推奨

- ・ガラスの中間層にガス(アルゴンなど)を封入することでさらに効果が期待できる

- ・特殊金属膜をコーティングした「Low-Eガラス」の採用も有効

窓は面積が広く、断熱性の弱点になりやすい部分なので、サッシ・ガラスの性能と組み合わせて選ぶことが大切です。

高断熱住宅に必要な性能基準

高断熱住宅の基準には、「断熱等性能等級」と「UA値」などの指標が使われます。

UA値は、住宅の屋根・壁・床・窓など、外部と接する部分からどれだけ熱が逃げるかを示す数値です。

この値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。

| 等級 | UA値 |

|---|---|

| 等級4 | 0.87以下 |

| 等級5(ZEH基準) | 0.6以下 |

| 等級6(HEAT20 G2) | 地域区分ごとに0.48~0.46以下 |

| 等級7(HEAT20 G3) | 地域区分ごとに0.26~0.23以下 |

地域区分によって細かなUA値基準は変わりますが、一般的に高断熱住宅を目指す場合は、UA値0.6以下を目安にします。

また、住宅の断熱基準として注目されている「HEAT20」にはG1〜G3までのグレードがあり、国で定めた最低基準やZEH基準よりも厳しく設定されているので高断熱住宅の指標になります。

気密性と換気計画も重要

断熱性を活かすためには、気密性と換気もセットで計画することが重要です。

建物全体にどれだけの隙間があるかを表す指標として「C値」があります。

この数値が小さいほど気密性が高く、外気が入りにくい・内側の熱が逃げにくい住宅となります。

高断熱住宅の性能を十分に発揮するためには、C値1.0以下、できれば0.5以下を目指すことが理想です。

高断熱の住宅を検討中の方は、ブルーハウスにお問い合わせください。

ブルーハウスでは、現在HEAT20G2グレードを中心に建築し、高気密高断熱住宅にこだわった住宅づくりをしています。

高断熱住宅の後悔ポイントと対策、住んでわかった注意点

高断熱住宅は快適で省エネ性に優れた住まいとして注目されていますが、「空気がこもる」「思ったほど快適ではない」と感じる場合もあります。

ここでは、高断熱住宅のよくあるデメリットと、その対策について解説します。

室内の湿気がこもりやすい

高断熱住宅は気密性が高いため、室内の湿気がこもりやすくなる傾向があります。

室内の湿気がこもると、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

- ・蒸し暑く感じる

- ・結露が発生する

- ・カビ・ダニの発生

- ・シックハウス症候群など健康被害がでる可能性がある

上記のようなデメリットをできるだけ回避するためには、以下のような対策を講じることが大切です。

- ・高性能換気システムを導入する

- ・外張り断熱を採用する

- ・窓の配置や間取りを工夫し風通しをよくする

- ・調湿機能付きの建材や、観葉植物、加湿器を活用する

換気システムなど設備による換気と住宅設計による自然換気などの対策により、デメリットを解消できます。

夏場の熱気がこもる

断熱性が高い住宅であっても、夏の猛暑日などは日射により室内の温度は上昇します。

これは、外の熱を遮断できる反面、一度入った熱が逃げにくいために起こる現象です。

以下のような工夫で対策することができます。

- ・庇や軒を設けて日射をコントロールする

- ・Low-Eガラスや遮熱タイプの窓を採用し、夏の日射熱をカットする

- ・通風計画を設けて、熱がこもりにくい構造にする

先ほど紹介した換気システムの設置も有効です。

建築費用が高い

高断熱住宅では、断熱材や高性能な窓、気密性を高める工法など、各部位に高品質な素材や施工が求められるため、一般的な住宅よりも初期の建築コストが上がる傾向があります。

ただし、日々の暮らしの快適性とランニングコストのバランスを考えると、長期的には満足度の高い選択肢になり得ます。

また、「ZEH補助金」や「子育てグリーン住宅支援事業」などの制度を活用すれば、負担を軽減することも可能です。

高断熱住宅を建てる際に活用できる補助金や住宅ローンの資金計画については、こちらの記事を参考にしてください。

<合わせて読みたい>

>ZEH新築のメリットや補助金について|愛知県で環境や家計にやさしいエコ住宅を建てよう

高断熱住宅を建てるときの住宅会社・メーカー選びのポイント

高断熱住宅を成功させるには性能だけでなく、提案内容・実績・施工精度などを総合的に見て判断する必要があります。

後悔しない会社選びのために押さえておきたい4つの視点を紹介します。

ハウスメーカーごとに断熱基準が異なることに注意

「高断熱住宅対応」とうたっていても、住宅会社ごとに採用している断熱性能の基準はバラバラです。

たとえば、ある会社はZEH基準(UA値0.6以下)を標準にしている一方、別の会社では省エネ基準(UA値0.87以下)程度にとどまっている場合もあります。

カタログやパンフレットの言葉だけでなく、具体的な性能値を確認することが重要です。

UA値・C値などの数値を確認することが大切

住宅の断熱性を示すUA値や、気密性を示すC値は、性能を客観的に判断する指標です。

「高断熱」と言っていても、これらの数値が明示されていない会社は要注意です。

また、C値は実際の施工品質によって変わるため、気密測定を実施しているかどうかも確認しましょう。

数値が提示されていれば、他社と比較する際の判断材料にもなります。

標準仕様とオプションの違いを確認しておく

住宅会社によっては、高断熱仕様が「標準」ではなく「オプション」扱いとなっている場合があります。

契約後に想定以上の費用がかからないようにするためにも、見積もりの段階でどこまでが標準仕様なのかを確認することが大切です。

モデルハウスでの体感や施工実績の確認も重要

性能数値は、あくまでも計算上の数値なので、実際の快適性や空気感は、モデルハウスで体感するのが確実です。

高断熱住宅では「冬の暖かさ」や「夏の涼しさ」「空気のこもり感」など、住んでみないと分かりにくい部分も多いため、実際に生活している住まい手の感想などを確認しましょう。

以下の記事では、高断熱だけでなく高気密の住宅についても解説しています。

<合わせて読みたい>

高断熱住宅の施工事例を紹介

ブルーハウスが手掛けた住宅の施工事例を紹介します。

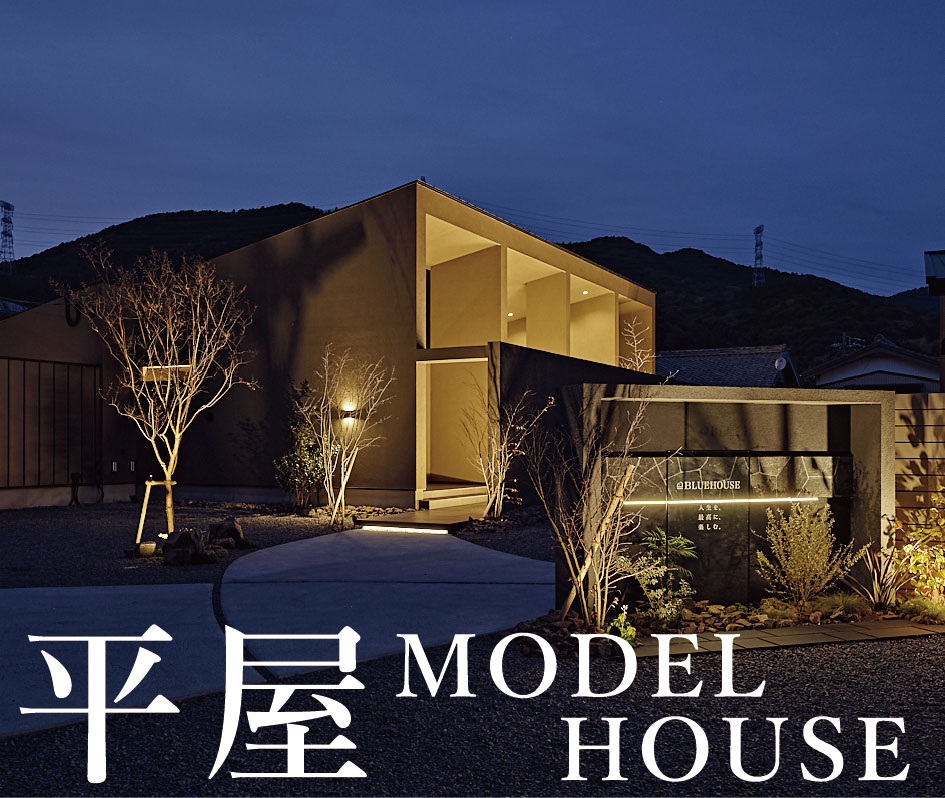

断熱性能とデザイン性を両立した平屋住宅

こちらの断熱性能はUA値0.39、気密性能はC値0.2を実現しており、HEAT20 G2グレードを大きく上回るハイスペック住宅となっています。

外観は、無駄のないシンプルなフォルムと異素材の組み合わせが印象的です。

室内は、大きな窓からやわらかな光が差し込む明るく開放的な空間が広がります。

高性能な断熱・気密仕様により、冷暖房に頼りすぎず、一年を通して安定した室温を保てる快適な住まいです。

シンプルモダンな美しさと高断熱性能を兼ね備えた平屋

こちらの性能面は、UA値0.39、C値0.3を実現し、HEAT20 G2グレードを満たす高断熱・高気密の快適な住まいです。

外観は、無駄を省いた直線的なフォルムと白を基調とした外壁が印象的です。

プライバシーに配慮したウッドフェンスの内側には、大きな開口部から自然光を取り込む中庭が設けられ、外からの視線を遮りながらも明るさと開放感を確保しています。

見た目の美しさだけでなく、断熱性能・気密性能の高さによって住まい全体が快適かつ省エネ性に優れた空間に仕上がっています。

ブルーハウスには、今回ご紹介しきれなかった施工事例がまだまだありますので、以下も合わせてごらんください。

高断熱住宅に関するよくある質問

最後に、高断熱住宅に関するよくある質問について回答いたします。

高断熱住宅と高気密住宅の違いは?

高断熱住宅と高気密住宅は、どちらも「省エネで快適な住まい」に必要な要素ですが、それぞれ役割が異なります。

- ・高断熱住宅:外気の影響を受けにくくするため、屋根・壁・床・窓などの断熱性能を高めた住宅

- ・高気密住宅:建物の隙間を極力少なくし、室内の空気が漏れにくいように設計された住宅

高断熱住宅と高気密住宅は、セットで考えることで、より効果を発揮します。

断熱性が高くても気密性が低ければ冷暖房効率が落ち、逆に気密性が高くても断熱性が不十分なら快適性は損なわれます。

愛知県の適正なUA値は?

愛知県は地域区分「6地域または7地域」に該当するエリアが多く、一般的な目安は以下のとおりです。

| 等級 | 基準UA値 |

|---|---|

| 等級4 | 0.87以下 |

| 等級5(ZEH) | 0.6以下 |

| 等級6(HEAT20 G2) | 約0.46以下 |

| 等級7(HEAT20 G3) | 約0.26以下 |

快適性や省エネ性を重視する場合、HEAT20 G2(UA値0.46以下)以上を目指すことが推奨されます。

ブルーハウスではUA値0.36以下を標準性能としており、HEAT20 G2を十分にクリアした性能を確保しています。

愛知県におけるUA基準値やC値については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

<合わせて読みたい>

まとめ

高断熱住宅は、断熱性能・気密性能・換気計画の3つがそろって快適性を実現できます。

断熱材や窓の選び方、住宅会社の対応範囲などを丁寧に確認し、後悔のない家づくりを進めましょう。

ブルーハウスでは、HEAT20 G2基準を上回る住宅性能を標準とし、実際の住まい心地もモデルハウスで体感いただけます。

豊川で暮らしを楽しむ!豊川モデルハウスで体感ください

ブルーハウスは2024年、豊川市に豊川モデルハウスをオープンしました。

ブルーハウスの家づくりをもっと知りたい方、住み心地を体感したい方、デザインを詳しく見てみたい方は、ぜひお気軽にご来場ください。

木造住宅の魅力とメリット・デメリット|木を活かしたデザイン住宅施工事例も紹介

木造住宅の魅力とメリット・デメリット|木を活かしたデザイン住宅施工事例も紹介  デザイン住宅のおしゃれな間取り実例|デザインと機能性・暮らしやすさを両立できる間取りアイデアも紹介

デザイン住宅のおしゃれな間取り実例|デザインと機能性・暮らしやすさを両立できる間取りアイデアも紹介