「ダブル断熱」とは?メリット・デメリットや技術力のある工務店・ハウスメーカーの選び方

快適な住まいづくりにおいて、「断熱」はとても重要な要素ですよね。

木造住宅の断熱工法で近年注目されているのが、内断熱と外断熱を組み合わせる「ダブル断熱」です。

このコラムでは、ダブル断熱を標準仕様とし、多くの施工実績がある愛知の「ブルーハウス」が、ダブル断熱のメリットやデメリット、工務店やハウスメーカーの選び方について分かりやすく解説します。

<コラムのポイント>

-

・ダブル断熱は内断熱と外断熱を組み合わせた工法で、高い断熱性と気密性によって快適・健康に住まえる室内環境を実現します。

-

・ダブル断熱は、電気代の節約や構造の劣化防止、気密性の維持などさまざまなメリットがあります。

-

・ブルーハウスのダブル断熱は、高性能な断熱材を使用し、内部結露対策や全棟気密測定を徹底することで、「本当に快適な高断熱・高気密住宅」を実現しています。

理想のデザインや間取りで長く快適に暮らし続けられる、高性能な家づくりを実現するために、ぜひ最後までごらんください。

目次

ダブル(W)断熱とは?

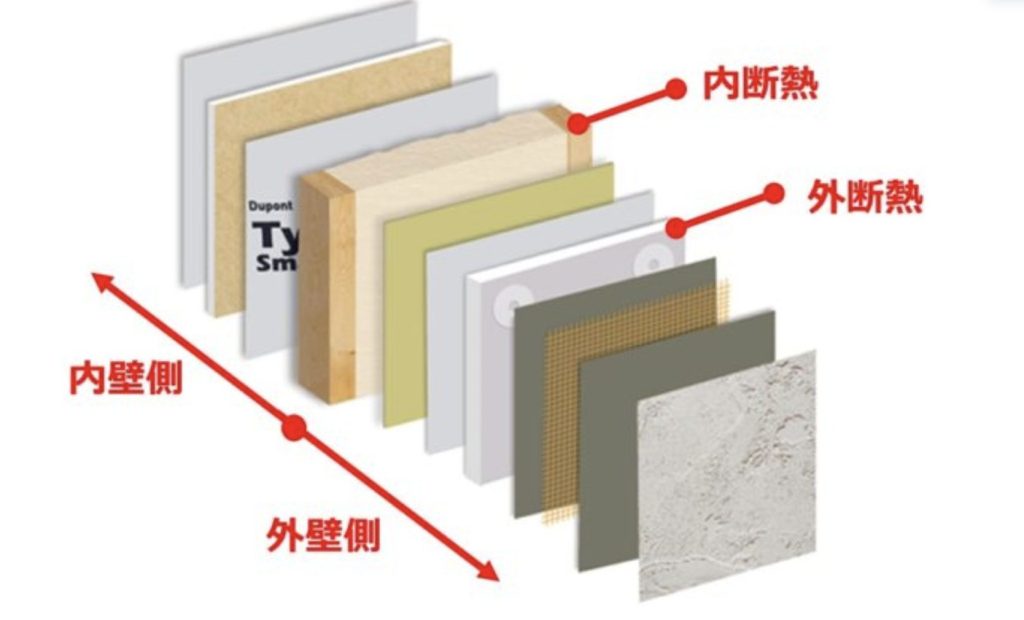

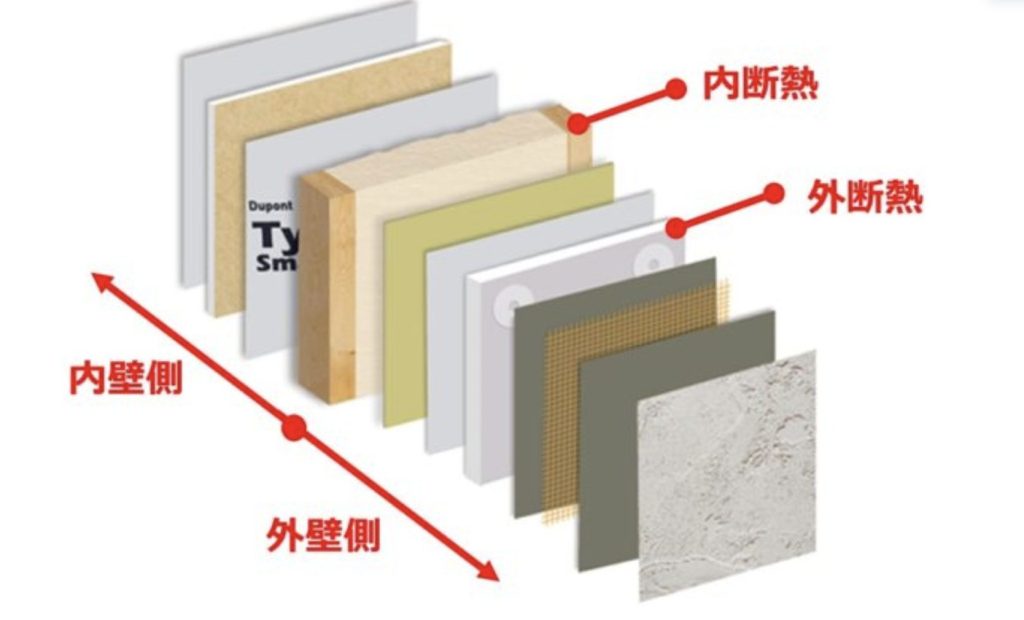

ダブル断熱とは、木造戸建て住宅の一般的な断熱工法である内断熱(充填断熱)と、外断熱(外張り断熱)を組み合わせた断熱工法を指します。

内断熱は、柱の間や天井に断熱材を隙間なく詰める(充填する)方法です。

一方、外張り断熱は、柱の外側(外壁や屋根付近)に断熱材を張る方法です。

内断熱に外断熱を追加することを「付加断熱」とも呼びます。

ダブル断熱のメリット

ダブル断熱のメリットについて、さらに詳しく紹介します。

家の外皮性能が上がり快適性が高まる

ダブル断熱にすることで、断熱材が厚くなって家の外皮性能が上がり、冬も夏も快適に過ごせるようになります。

外断熱(付加断熱)を施した住宅は、室内壁の表面温度が室温とほとんど変わらず、夏は外壁や天井からの高温の外気や日遮熱を防げるので、エアコンの設定温度を控えめにしても快適な室温をキープできます。

また、エアコンの設定温度を控えめにすることで、冷たく重たい空気が足元に溜まりにくく、足元が冷えて頭が暑いという温度ムラがなくなり、快適な温熱環境を保てます。

冬も同様に、外断熱によって、外壁や天井からの冷気をより防げるため、少ない暖房エネルギーで暖かい室温をキープできます。

電気代の節約(省エネ)につながる

エアコンの温度設定を1℃緩和する(夏は高くする・冬は低くする)と、約10%消費電力の削減になります。

ダブル断熱なら設定温度を控えめにしても快適な室温を維持できるため、暑さや寒さを我慢することなく光熱費を削減できます。

ZEH水準や長期優良住宅の条件である「断熱等級5以上」を達成するためには、内断熱だけでは不十分なケースが多く、間取りやデザインと性能を両立するためにも、ダブル断熱の技術が重要になってきます。

特に最高レベルの断熱等級7を目指すなら、ダブル断熱はほぼ必須となります。

ダブル断熱を採用し、断熱等級が上がるほど電気代削減効果も高くなるため、より家計や環境にやさしい暮らしができます。

家族の健康を守る

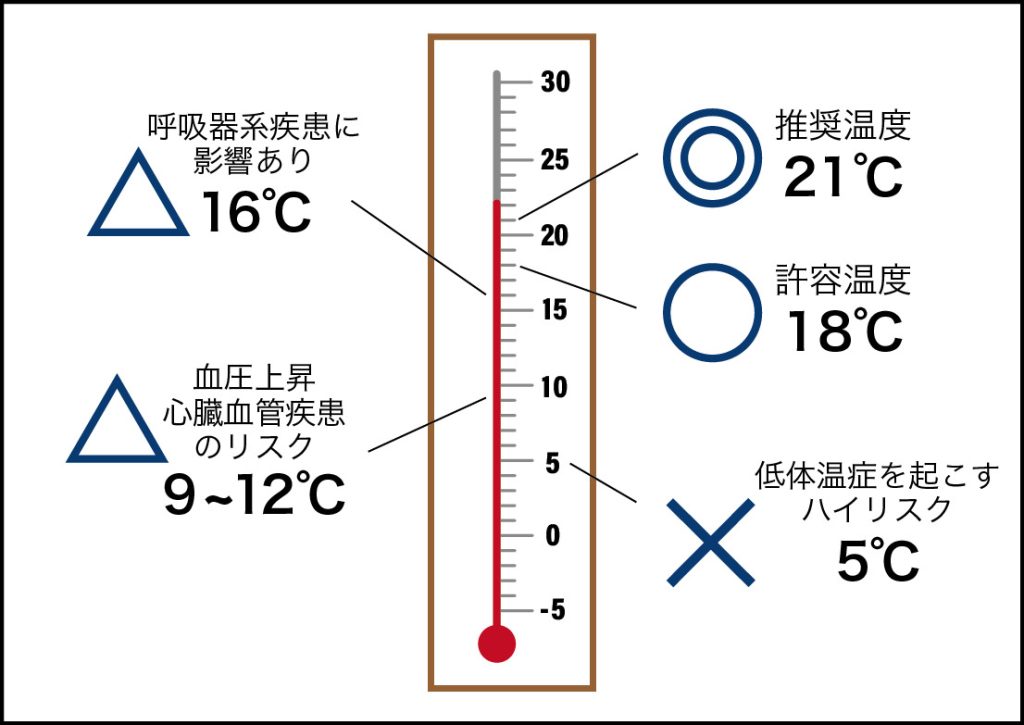

特に子どもや高齢の家族がいるご家庭では、暑すぎる、寒すぎる室内は健康に悪影響を及ぼすことがあります。

WHO(世界保健機関)の「住まいと健康に関するガイドライン(2018年)」では、冬季の住宅の室内温度として18℃が強く推奨されています。

上記のように、ダブル断熱によって断熱性能を高めることで、冬場の室温差によるヒートショック事故を防ぐのはもちろん、喘息などの呼吸器系疾患や高血圧などの心血管疾患の予防にも一定の効果が期待できます。

構造の劣化を防ぐ

外断熱(付加断熱)で家全体を覆うことで、住まいを劣化させる原因となる紫外線や熱などから家を守り、長持ちさせることができます。

柱など構造の材料である木材は熱を通しやすく、温度変化で伸縮します。

外断熱(付加断熱)がない場合、外壁からの熱や冷気が構造部材に伝わりやすいため、長期にわたって伸縮を繰り返して、構造躯体に変形や損傷が起こる可能性があります。

気密性を維持しやすくなる

ダブル断熱は、柱など構造部材の温度変化による伸縮を防げるため、隙間ができにくく、新築当初の気密性を維持しやすい点もメリットです。

ダブル断熱のデメリット・注意点

ダブル断熱の採用を検討する際に知っておきたい、デメリットや注意点を解説します。

初期コストが高くなる

ダブル断熱は、材料費や人件費が増えるため、内断熱のみの場合と比べて数十万円程度コストが高くなります。

ただし、住んでからの光熱費やメンテナンス費用の削減効果が得られることから長期的に見ればお得になります。

また、リフォームで後からダブル断熱にするのはさらにコストがかかります。

新築時に付加断熱を採用すれば、リフォームに比べてコストを大きく抑えられるため、新築時に選択するのがおすすめです。

現在は省エネ性能の高い家の新築には補助金も利用できるため、上手に活用することでコストアップ分を補いながら、快適な住まいを実現できますよ。

施工会社の高い技術力が求められる

ダブル断熱の効果を正しく発揮させるためには、高い技術力が必要になります。

また、壁だけでなく床や天井(屋根)の断熱強化や壁内結露(内部結露)対策、高い気密性確保も同時に行うなど、断熱・気密に関する総合的な専門知識も欠かせません。

工務店やハウスメーカーを選ぶ際は、断熱・気密に対する考え方や施工実績をチェックし、完成見学会などで実際の住まいを見て、快適性や細部の施工技術などを確かめることが重要です。

ブルーハウスでは、木造住宅でダブル断熱を標準仕様とし、豊橋・豊川エリアを中心とした愛知県内で、高いデザイン性と断熱性能を兼ね備えた注文住宅の施工実績があります。

次章では、ブルーハウスのダブル断熱の特長について、分かりやすくご紹介します。

ブルーハウスのダブル断熱は内部結露&気密もセットで対策

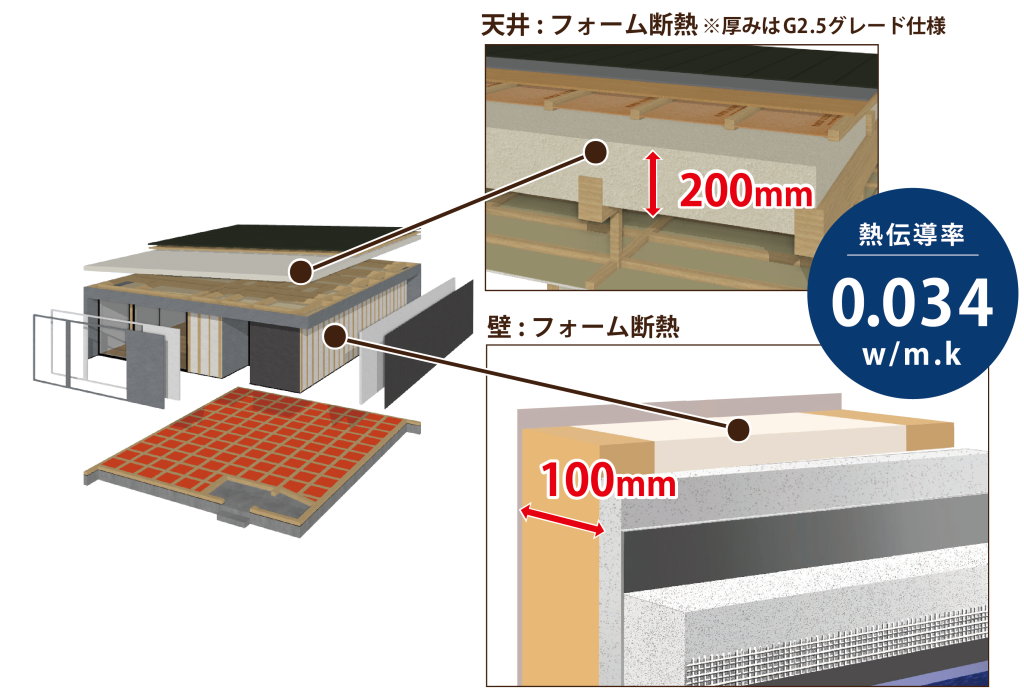

ブルーハウスでは、外壁の塗り壁下地に断熱材を使用した「内外ダブル断熱」を採用しています。

内断熱は現場発泡ウレタンフォーム断熱材「フォームライトSL」を使用。

「フォームライトSL」は、無数の超微細気泡の中に多量の空気を含んでおり、優れた断熱性能を発揮します。

また、現場発泡することによりコンセントやダクト周りなども隙間なく隅々まで断熱でき、気密性の高い施工を実現できます。

内部結露対策で断熱材の劣化を防ぐ

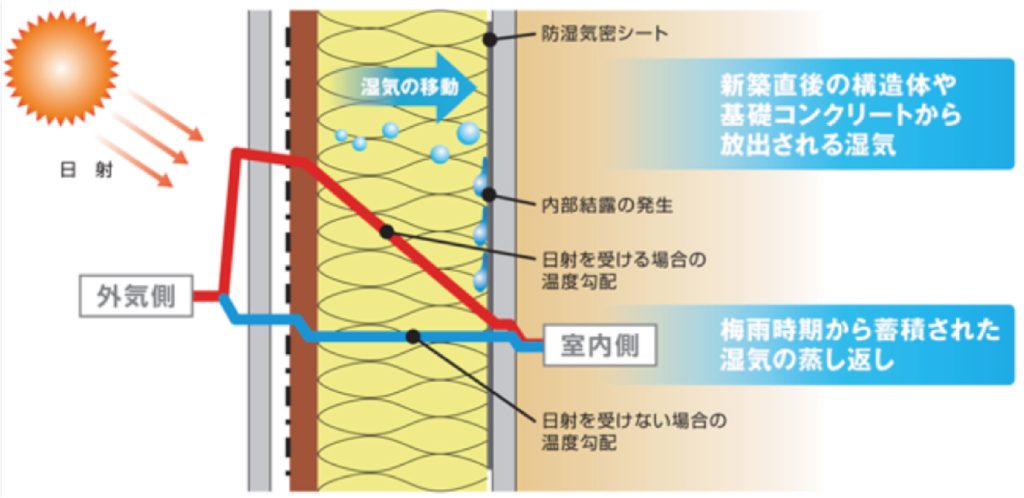

ブルーハウスでは、断熱の敵である壁内結露もしっかりと結露計算を実施し対策を行っています。

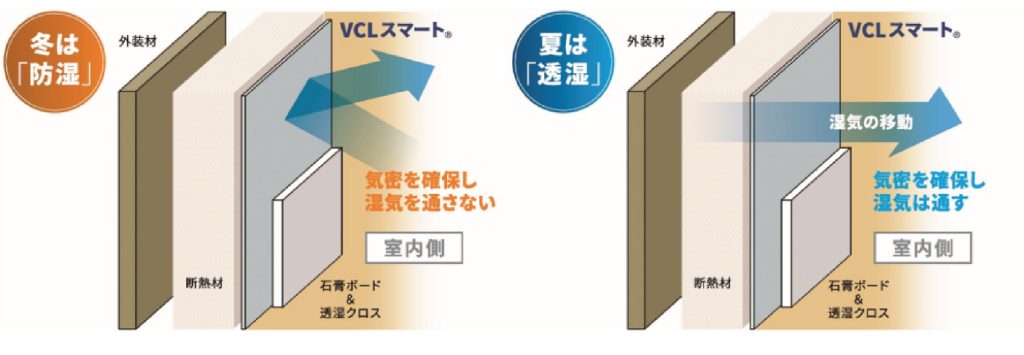

内断熱と室内壁の間に高性能可変透湿気密シートを採用し、冬は壁内に湿気を通さず、夏は湿気が貯まらないようにすることで、経年による断熱性能の低下を防ぎます。

全棟気密測定を徹底し高気密を実現

いくら断熱性能を高めても、隙間があるとそこから熱が出入りしてしまい、性能を正しく発揮できません。

ブルーハウスでは、「高断熱と高気密はセットである」と考え、施工するすべての家に対して気密測定を実施しています。2021年完工の新築物件の平均でC値は0.3㎠/㎡と、高い気密性を実現しています。

<合わせて読みたい>

壁だけでなく天井、床の断熱もこだわる

夏場は天井、屋根の断熱が不十分だと、屋根に当たる日射熱が室内に侵入し、室内の温度ムラが発生し不快につながります。

ブルーハウスでは、天井に200mmのフォームライトSLを施工し、HEAT20 G2グレード(断熱等級6)を超える断熱性能で夏の日遮熱を防ぎ、快適な室内環境を維持します。

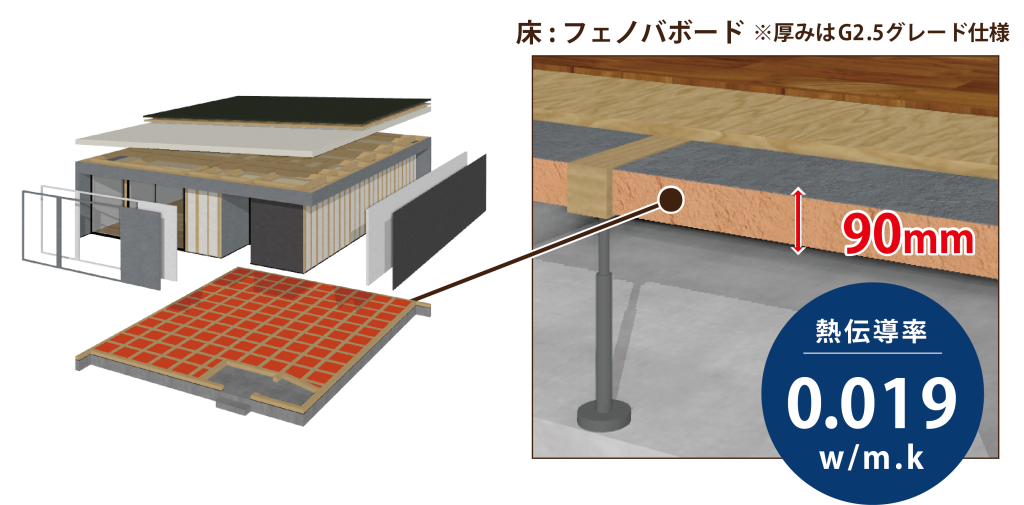

また、日本の断熱計算(Ua値)では、床は壁や窓よりも熱が逃げにくいので重要視されていませんが、体感として足元は寒さを感じやすい場所です。

ブルーハウスでは床断熱にもこだわり、床の断熱材に最高クラスの断熱性能を誇る『フェノバボード』を採用。

高い断熱性能に加えて、劣化しにくく耐火性にも優れた断熱材で、快適な住環境をつくります。

まとめ

ダブル断熱は、内断熱(充填断熱)と外断熱(外張り断熱)を組み合わせた断熱工法です。

外断熱によって家全体を覆うことで、室内の快適性が向上し、家族の健康を守ることにもつながるほか、電気代の節約、住まいの長寿命化など多くのメリットが得られます。

ダブル断熱によるメリットを最大限発揮させるためには、工務店やハウスメーカーの高い技術力と、断熱・気密に関する総合的な専門知識が必要です。

ブルーハウスでは、ダブル断熱によって壁の断熱性を高めるだけでなく、天井や床の断熱強化にもこだわっています。

さらに、全棟気密測定を実施し安定した高気密を確保し、内部結露対策によって高い断熱性能を長期間維持するなど、長く快適に住める家を追求しています。

ブルーハウスのダブル断熱の家の住み心地を実際に体験したい方は、モデルハウスや完成見学会へお気軽にお越し下さい。

豊川で暮らしを楽しむ!豊川モデルハウスで体感ください

ブルーハウスは2024年、豊川市に豊川モデルハウスをオープンしました。ブルーハウスの家づくりをもっと知りたい方、住み心地を体感したい方、デザインを詳しく見てみたい方は、ぜひお気軽にご来場ください。

二階建て平屋とは|二階建て平屋の間取り実例、メリット・デメリットを紹介

二階建て平屋とは|二階建て平屋の間取り実例、メリット・デメリットを紹介  サウナ付き平屋でリゾートライクの暮らしを|サウナ付き平屋のメリット・デメリット、費用を解説

サウナ付き平屋でリゾートライクの暮らしを|サウナ付き平屋のメリット・デメリット、費用を解説